ホスト・ルーキーズ

パシャ パシャ

「あの、ホントに大丈夫なんですか?」

「んー? 何が? 写真写りならバッチリだよ。心配めさるな」

めさるなって……

不安だ、やっぱり。

田舎から大都会ダウンタウンに出てきたばかりの俺は

見た目にはそれなりに自信があるし、しばらくホストで稼ごうと思い

開いた求人誌でここの仕事を見つけた。

寮完備・食事つきというのは魅力的だったし、

何より給料が高かった。というか高すぎた……

「っていうか、やっぱ年収1億ってのはウソですよね?」

考えてみれば怪しすぎる。

うっかり甘い蜜を期待しちゃったけど、ありえねーよ。

やめるなら早いほうがいい。今ならまだ損はしてない。

「ウソじゃないよ。なんで?」

「いや、なんでって……いくらなんでも高すぎでしょ。俺初心者だし。

ルーキーで1億契約なんてプロ野球でもありえないですし」

「えー? でもさー、ホストクラブって超儲かるんでしょ?」

でしょ?

でしょ? ってなんだ?

「……もしかしてオーナーもルーキー、とか?」

「うん。そうだけど?」

………いやいや、あれだよな。あれ。

「えっと、ずっとホストやっててようやく自分の店を持つってことです、か?」

「ううん。大卒ルーキー」

オーナーはそれはそれは清々しく微笑みましたとさ。

おしまい。

って、終わっちゃだめだ。

辞めなくちゃ。危なすぎる。この橋危なすぎる。

石橋だって叩けというのに、こんなティッシュで作ったみたいな橋渡るものか。

「心配なさるな」

「え?」

「万が一コケても給料は保証するから。オーナー超金持ちだから」

「……マジで、ですか?」

「うん! だからとりあえず体験入部してみなよ」

「いや、あのクラブっていっても部活とは違いますから」

「お気にめさるな」

「いや、あの――」

「ほら、完成」

ちょっと、自分じゃないみたいだ。

「ね? バッチリ超絶倫ホストでしょ?」

「倫は余計です、倫は」

で、結局体験することにした。

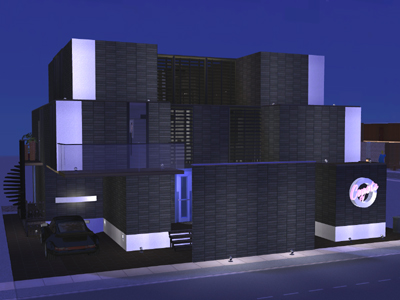

店は思ってたより立派で安心した。

というより立派すぎて若干引いた。

一戸建てだし……

引いたといえば

この写真。

ザ・ホストーズなのはいいとして

なんでオーナーの写真まであるのかわからない。

オーナーも接客するってことだろうか?

それともただの自己顕示欲?

返事がウザそうなので尋ねなかったけど。

とりあえず、俺のほかにもホストがいたのでほっとした。

みんな話しやすい奴らで会話も弾む。

ホストA「社員旅行は豪華客船つかって世界一周とかどうですか?」

オーナー「うーん。さすがに世界一周してたら店休みすぎーってなるよね」

ホストA「大丈夫ですよ。オーナーが開けといてくれたら開店休業ってことになりますし」

オーナー「え? オーナー留守番? オーナーなのに留守番? しかも開店休業って

お客さん来ないの前提?」

開店してから2時間ずっとこんな感じ。

……今がまさに開店休業なんですけど。

さすがに心配になって言ってみる。

「オーナー、ホントに大丈夫なんですか? お客さん来ませんけど」

「え? 何? 暇?」

危機感ゼロののんきな顔でオーナーは首をかしげる。

「まあ、そりゃ」

「おっけい。そんな時のためにちゃんとアイデアがあるんだ」

「はーい。一口千円ねー」

「いや、ダメでしょ」

「大丈夫。こっちの世界では賭博禁止じゃないから」

「じゃなくて! 今のままじゃ確実赤字ですよってことです」

アホか! のひとことをぐっと飲み込んだ俺はえらいと思った。

大人だ。この大卒ルーキーとはくらべものにならないほど大人だ、俺。

「甘いな」

アホだと決め付けたオーナーが不適な笑みを浮かべる。

もしかして、まさか

「これがこの店を経営していくにあたって最も重要なアイテムだってこと、

気づいちゃいないようだねー」

アホそうに見えても、つうか絶対アホだけど一応店を持とうとする人間だ。

実はきちんと計画があったりするのか? 仮にも大卒だし……

「どういう意味ですか?」

おずおず訊いた俺の耳に信じられない言葉が響く。

「これがあれば客からいくらでも巻き上げられるだろー?」

ホント信じられない。

「だったら賭場をやればよかったんじゃないすかね? なんつうかベガスとか……」

つっこみにも力が入らない。

「えー。だってホストクラブじゃないとさー」

「ホットタブとか置けないしー」

「置けますし! なんか両端の女性から呆れられてますし。つうかさっきからなんですかこれ?

イメージ映像? なんで見えてるんですか俺に」

「まあまあ、細かいことはお気にめさるな。所詮人生なんて矛盾だらけなんだから」

ああ、もう疲れた。

もう辞めよう。最後にこれだけ訊いて辞めよう。

「そもそもなんでホストクラブしようと思ったんですか?」

どうせくだらない理由に決まってる。

楽して稼げるとか。

つうか顔のいい男集めたかっただけなんじゃないのか?

そうだ。きっと変態なんだ。

そう決めてかかっていたのに、

意外な答えが返ってきた。

「夢だったんだ」

「夢?」

「うん。月並みだしちょっと恥ずかしいけど、たった一晩だけでも夢を与えることができる

ホストという仕事をしてみたいって思ってたんだ、ずっと」

「でもそんなのまがいものでしょ? 幻想っていうか」

「いいじゃない」

嫌味を言ってやったのに、オーナーはまったく気にしない感じで

にっこりと笑った。

「どうしたって辛くてしんどい現実を生きていかなきゃいけないんだもん。

儚くても一瞬でも、夢見心地でいられるならボクは幸せだと思う。

夢っていつだって優しいでしょ?」

まあ、もう少し辞めないでいてもいいかなと思った。

どうせ他に好条件の仕事なんてないんだし。

「一応確認しときますけど、本当に給料は保証してくれるんでしょうね」

「え? なんのこと?」

「なんのことって。言ったじゃないですか。超金持ちだから金の心配は要らないって」

「えー? ウソだー。証拠は? ないでしょう? 夢でも見てたんじゃないの?」

「ふざけるなよ。この、アホ変態オーナー」

おしまい